文/郑茜

最不属于电影工业的那群人却在中国电影史里数次被推到靶心。伴随着央媒的出击,豆瓣、猫眼等评分软件成了炮轰重灾区。猫眼的专业评分区甚至在一众喧嚣中默默下线——有人举白旗了,但又给行业带来了什么?

基于近期国产大片在豆瓣上遭遇的一系列低分,《中国电影报》在“豆瓣电影评分,面临信用危机”一文中相继对豆瓣的“撞库”、“肉鸡”等网络刷分技术和豆瓣、猫眼上的影评人的专业度提出质疑。

壹娱观察(微信ID:yiyuguancha)曾在今年9月和猫眼副总裁徐梧探讨过做出猫眼电影“专业评分区”的初衷,并与数位豆瓣、猫眼专业评分上的影评人探讨过我们到底需要一个怎样的影评生态。

猫眼“专业评分区”:“无论是不是我们出品或发行的影片均一视同仁”

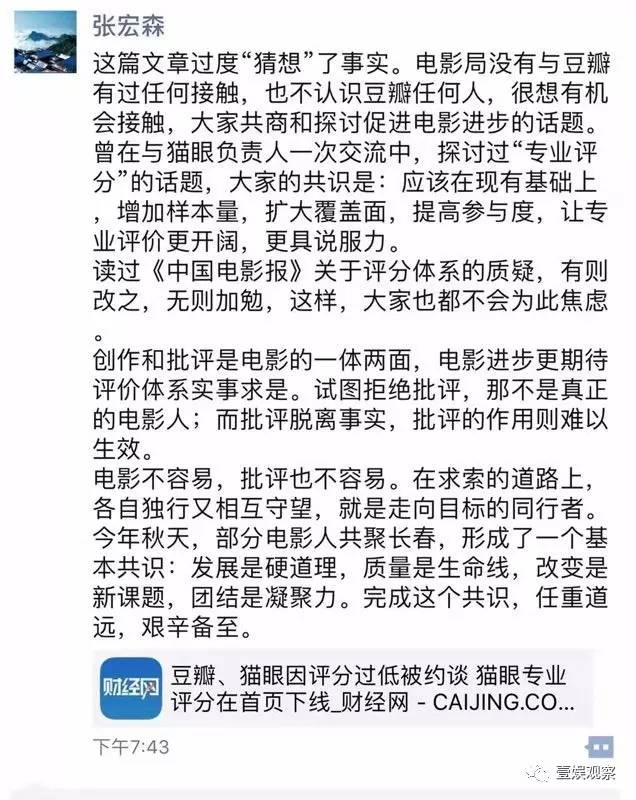

“电影不容易,批评也不容易。在求索的道路上,各自独行又相互守望,就是走向目标的同行者。”电影局局长张宏森在朋友圈说道。

当舆论发展到“豆瓣、猫眼因评分过低被约谈”这个点上的时候,森局终于出来回应。随后不到一个小时,公众号人民日报评论也发出了与之前论调不同的推文“中国电影,要有容得下‘一星’的肚量”。

“以此为准”——人民日报评论给出掷地有声的四个字,这才让豆瓣、猫眼有了喘息的机会,民心民意也顺着党媒的风向标回到了相对稳定的状态。

回望这场舆论风暴,被污染的影评生态是被声讨的中心。

但最早与影评人结下梁子的并不是观众,而是片方。在前几年,影评人看起来似乎依然能左右观众的时候,“红包影评人”就是冲突下催生的一个特殊产物。我们也曾和片方们探讨过这个“资本绑架影评风向”的操作概况。

猫眼的“专业评分区”正是在这片混乱中入局并企图能凭一己之力来净化影评文化。徐梧介绍,猫眼电影为该产品建立了一个规模为30人的星级评委团,以及20人左右的普通评委团,通过一系列可刻画的指标甄选了这30位星级评委,“要成为星级专业评委,必须满足在国内TOP10的电影媒体核心岗位任职3年以上,在中国TOP10的电影类媒体发表影评类文章30篇以上,或者TOP10的本科院校影视及相关专业任教5年以上,或者是粉丝数大于50万的影视自媒体。在满足这几个条件的基础上,再根据影响力、评论水平以及公信力等多方面因素综合考量,采用邀请制,邀请目标评委参与猫眼专业评分。

徐梧表示,猫眼想聚合这些专业影评人打造一个有公信力的电影专业评分体系,并相信这些星级评委对自己羽毛的爱护与猫眼建立专业评分的初衷是一致的。

但是,猫眼电影本来就是一个宣发方,而其战略投资者光线传媒则更是中国全年电影产量里的发行大户,几乎每个档期都有产品入市,猫眼电影真的能够做到一个独立、客观的专业电影评分体系么?

徐梧坦承:“我们确实受到了一定的压力。我们自己近期参与发行的一些片子,也确实遇到用户评分很高、专业评分评分较低这种冰火两重天的情况,这给我们发行部门的同事也造成一定的压力。但我们的答案很简单,无论是不是我们出品或发行的影片,我们均一视同仁。猫眼专业评分只是给专业评委的一个平台,猫眼不会去干涉评委对任何影片的差评或好评。”

专业的影评到底是个什么样的标准:“喜欢热闹没关系,但别跟风”

“张艺谋已死。”

微博号亵渎电影这一句话并没有把电影给黑了,反而把自己给黑了。

由《长城》燃起的贺岁档里,影评场域内更是烽烟四起,战火连连,混战已不足以描述这一场由专业影评人、各种平台上的网友、公知、电影人甚至出品人加入的舆论风暴。爆米花影片被一路看跌,从《长城》到《摆渡人》到《铁道飞虎》无一幸免,在个位数增速的影市大背景下,中国电影再次被评论界看衰、看扁。

十多亿的观影人次以及7个亿的网民背后,是越来越多的电影观众不仅在看电影,而且还在加入影评的声场,他们在成为中国电影另一支重要的驱动力量。

专业的影评到底是个什么样的标准,一些业内的影评人对壹娱观察提到了以下观点。

编剧、影评人史航——

“我觉得对于门道的崇拜和对于热闹的贬低,我们可以反思一下。”

“陈丹青做过一个视频叫局部,他告诉你审美往往从局部开始。换句话说审美在局部开始你不认为这个局部是门道,因为门道来源于整个体系,我觉得局部就是热闹,好奇。所以我觉得你喜欢热闹没有关系,但什么专家学者的看法、什么行内行外的看法都不重要,重要的是你看这一切的时候都是用自己的眼睛,而非跟风。”

“我一个非常好的朋友,他在电影学院做老师,他说真正好的影评人是一边掉眼泪,一边记笔记,而不是说因为忙着记笔记就忽略了掉眼泪,或者认为掉眼泪是非常低端的本能,只想理性的分析是不对的,掉眼泪是一个礼物,是上天给你的礼物,你不要买椟还珠。”

媒体人、影评人杨时暘——

“专业的影评人会有一套相对专业的学理背景,知识的系统,能够去阐释电影、分析电影和评判电影。”

“影评人其实应该是一个写作者,他们最初的想法应该只是为了表达对电影的理解、好恶、阐释和分析——这些东西到写作为止,就结束了。他们保持他们的独立和自由,剩下的就交给片方和观众自己来选择,我不为观众、片方负责。”

策展人、影评人沙丹(奇爱博士)——

“再烂的片都是可供深究的文本。”

“我在‘影向标’(数位自媒体人联合发布的院线电影评分项目)这个栏目里经常都是给影片打最高分的人之一,但你不能说我是因为收了片方的钱所以和他们沆瀣一气。比如《盗墓笔记》,你可能觉得它烂,但在我看来,它是一部文化价值大片,因为它在很多地方都呼应了早期电影文化的元素,并巧妙地娱乐性地包含了中国的主流意识形态。”

“片方根本不必在乎我们的存在,他们做好自己的电影就行了。”

综上,在评论者的眼里,影评人可以说是电影工业的一部分,但也不全是。而沙丹在采访中也提到了《谍影重重5》3D中国特供版事件,影评人配合普通观众的一致抗议,逼得片方不得不加排2D的场次——“我们不跟着一起抗议,片方能换得那么快吗?这说明自媒体人的权力真的在逐步增大,这当然是好事。”沙丹清楚影评人们已经拥有的力量,也知道片方对他们的声音非常关切。

在这种时候,我们又怎能说我们不需要大量的差评来支援。

差评是观众的恶意?还是产品的恶意?

在张宏森的朋友圈里也提到,在和猫眼负责人的一次交流中,探讨过“专业评分”的话题,大家的共识是:

“应该在现有基础上,增加样本量,扩大覆盖面,提高参与度,让专业评价更开阔,更具说服力。”

而在我们迫切地需要更多专业、有素养的影评人的时候,一个正在探索发展的社区、一个曾被认可评分机器却差点被毁。

在舆论里,豆瓣CEO阿北在2015年所写的《豆瓣影评八问》也被疯转——这篇关于豆瓣评分操作的部分披露表示,豆瓣的评分基本上是一人一票来算出的平均值。但关于“水军”们如何剔除却没有具体描述。

阿北也在昨晚针对这场风波做出了回应,其中关于软件部分的回应是:“水军已经对评分无助,但黑分仍然是个可误解的话题,说明有很多改进和沟通工作要做,有意的批评我们接受。”

意思是,关于如何剔除“水军”,豆瓣是有办法的。但一些观众带着情绪而产生的“恶评”让我们背上了锅,这个确实容易让你们误解,我们尽量给他们做好思想工作。

电影作为一门遗憾的艺术,其实很难让观众产生完整的审美感。我们只能说出对它的感受,但没有标准。换而言之,带着情绪的评论,其实同样有价值——相信抨击了豆瓣猫眼评分的人,也不一定说得出什么才是真正客观、正确的评分和评论。

正如人民日报评论所言,要承认观众有“用脚投票”的权利,也有“打星评级”的权利。笔者只想加一句,观众们,当你们在使用正当言论权利的时候,其实并不需要那么多的承认来主宰——这也是独立评论的开始。

本文为作者原创,未经授权,不得转载。

转载请联系:壹娱观察(个人微信ID:yiyuguancha6)

本文由 壹娱观察 授权 虎嗅网 发表,并经虎嗅网编辑。转载此文章须经作者同意,并请附上出处(虎嗅网)及本页链接。原文链接https://www.huxiu.com/article/176689.html