中国人大抵是羞于谈钱的,文化人尤然,但二者相加组合为“中国作家富豪排行榜”时,却成为了一门价值10亿人民币的生意。

2018年4月,中国作家富豪排行榜七大榜单陆续发布,再次掀起刷屏效应:在百度输入上述关键词,可以搜出1410篇相关新闻;在朋友圈和新浪微博,围绕各大榜单的讨论量正在以数万/小时的速度增长。

这仅仅是这场游戏的前菜。根据业内人士预估,4月23日颁奖礼当晚,在包括北京卫视在内的15家主流电视台的直播轰炸下,“作家富豪排行榜”的曝光量有望突破一个亿。

这是一场被人为打造出的文化盛宴,任何溢美之词都不足以形容其在沟通传媒人与大众之间的桥梁价值。在官方网站,“中国文化奥斯卡”的形容被放在了显著位置;在官方微博,措辞则被微调为“席卷整个华人世界”的盛事。

很少有人会想到,这份在作家届比肩胡润福布斯的“权威榜单”,仅仅来自于十二年前一名高中辍学生的灵光一现。

用公关的方式做榜单

2006年,22岁的吴怀尧开始操作一篇关于作家版税的新闻。年轻的他很难想到,在之后的12年间,这则新闻会演变为商业故事本身,价值10亿人民币。当年9月,这篇报道作为《财经时报》的封面故事发表,题为《中国作家富豪榜》。

在吴怀尧后续发表的《采访手记:我们是如何制榜的》中,曾详细记载自己的制榜过程:在(出版社)墙角一台运行速度超慢的电脑上,记者看到了从2000年1月至2006年11月的销售详单。每本书销售总量精确到个位。

记者有时为了求证一本书的印数,电话要转打N次,才能得到一个“可以负责任的数据”。这个数据会不会有水份呢?“没有必要。”对方的回答都很肯定,“一本书刚出来时,从宣传的角度考虑,可能有些夸大,但当它真正畅销后,就完全没有必要。”

访谈法+统计法,构成了吴怀尧制榜的主要手段。统计方法也不见得高明,收入排名严重依赖出版版税,计算方式为发行册数×定价×版税率(10%)。这套方法论一直沿用至今。

与普通记者新闻系出身、就业的成长轨迹不同,吴怀尧有着在底层摸爬滚打的人生经历:高二时因为在学校贴校长大字报退学,之后辗转武汉、北京,先后从事过化妆品销售、图书编辑等工作。《财经时报》是吴怀尧的第三份工作,身份是实习记者,后成为封面记者。

这段独特的人生经历使年轻的吴怀尧敏锐地感知到,多数时候大众并不需要深刻与真相,“噱头+谈资”的组合反而更能引发传播。如果一件事被反复提及多次,那么其本身就具有公信力。

2010年,《财经时报》闭馆一年后,前同事记者“白菜白”曾在博客回忆起那段与吴怀尧制榜有关的些许往事:从第一次比较粗糙的“作家富豪榜”至今,他已经连续坚持了5年。硬是把一个横空出世的榜单,做成了一项日趋完善并拥有强大社会影响力的品牌活动。其实,怀尧的可贵,就是一个词——坚持。

这一点,是某些永远都在搞“首届某某大型某某活动”的国内企业,在品牌打造上最缺乏也最该学习的一点。

在前同事的眼中,吴怀尧的制榜过程说是权威榜单,毋宁说是一场成功的品牌公关活动。

陷入失真漩涡

《中国作家富豪榜》的发布,使得吴怀尧一炮而红。争议也由此而来。

2007年榜单发布时,韩寒觉得榜单上的钱数跟自己的收入不符合,他去年一共赚了200万元版税,与榜单上的950万元相距甚远。韩寒特别算了一笔账:《光荣日》出版,拿了190万元的版税,缴税之后大概还有160多万元,以前的书还在卖,这里也有几十万元的收入,所以他的版税收入就是200万元多点。

当年以250万版税收入排名第20位的著名作家陆天明,在榜单公布后发表了一篇题为《作家富豪榜纯属在胡扯》的博文,称自己2007年只是再版了五千册的《省委书记》,还没拿到这些书的版税。除此以外,仅仅拿到过一点其它作品再版书的版税。今年怎么可能再有这么多版税收入呢?

同样身在榜单的蔡骏,则对吴怀尧的调查方法提出了质疑:“我觉得这个榜单不权威,不真实。别的作家什么情况我不知道,但是我自己的肯定不准确,夸大了很多......这个制榜的人也没给我打电话核实一下。”

事实上,每次作家富豪榜榜单发布后,数据争议几乎已经成为了常态。版税计算方式本身也被出版圈人士质疑明显不靠谱,上述资深人士表示,现在出版社在书上标明的发行册数,大多当不得真,而书的售价也常常低于定价。至于真实的版税率,属于出版社与作家之间的商业机密,外人很难知晓。

而所谓访谈法,“闲聊式采访得到的信息有极强的主观性与片面性,除非该数据囊括了每种采访目标近千份的数据统计,不然这些采访只是朋友闲聊,毫无价值可言”。

对于汹涌而来的各类质疑,吴怀尧曾在2017年时接受《中国新闻网》采访时表示:

“一个榜单有争议很正常,每一个有影响力的榜单都有自己的调研方法,比如全世界的大学排行榜,登上榜首的大学未必一样,因为采取的权重系数不一,结果会有差异。”

然而,公关层面的话术并不能解答中国作家富豪榜的信任危机。由于吴怀尧团队既缺乏大数据分析能力,也无法调取作家们的真实纳税记录,制榜过程不可避免充满了拼凑。

这点在制作网络作家榜时尤甚。由于网络作家们的收入构成以线上和版权交易金为主,版税占比不高,因此所谓的信息收集很快演变为了个人攀比。

2016年,在知乎关于作家榜的相关问题下,网文大神作者跳舞不无戏谑地回答道:“对于这两天很多给我的留言及上面某些答案针对本人说的,跳舞没上榜是不是今年栽了啊,或者类似‘让你丫不更新,没钱赚了吧’之类的吐槽。特此很装逼地回答一句:今年我没报。”

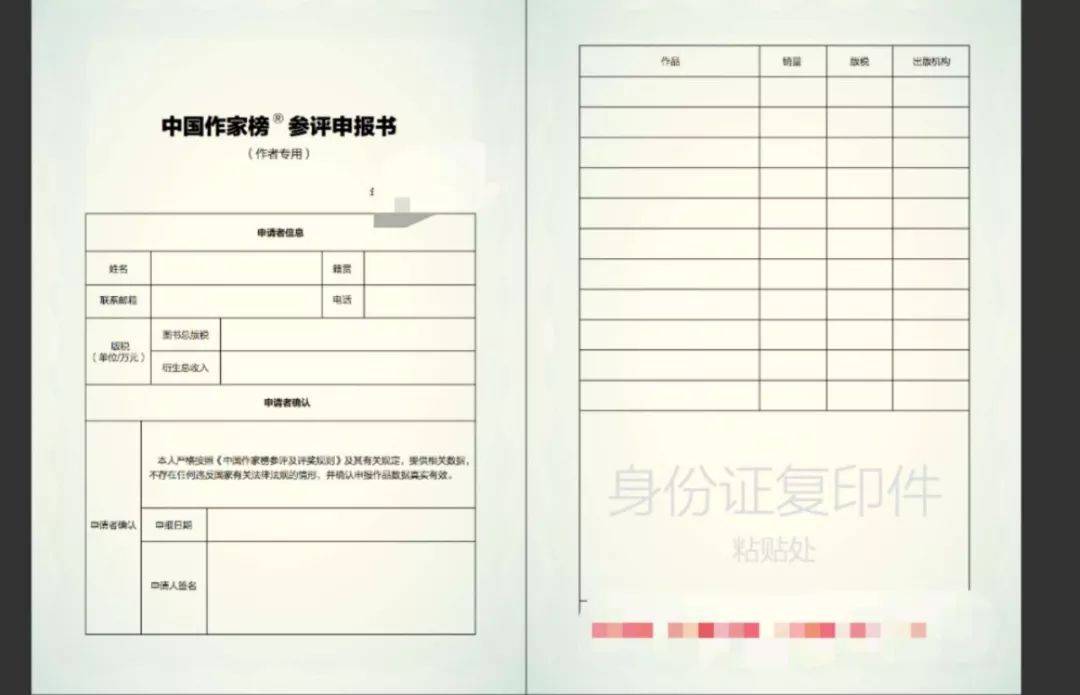

根据动漫经济学独家获悉的《作家榜申报参评书》显示,作家榜所谓的调研组调查数据,其实纯粹靠作者自己手动填写。

跳舞所言不虚。

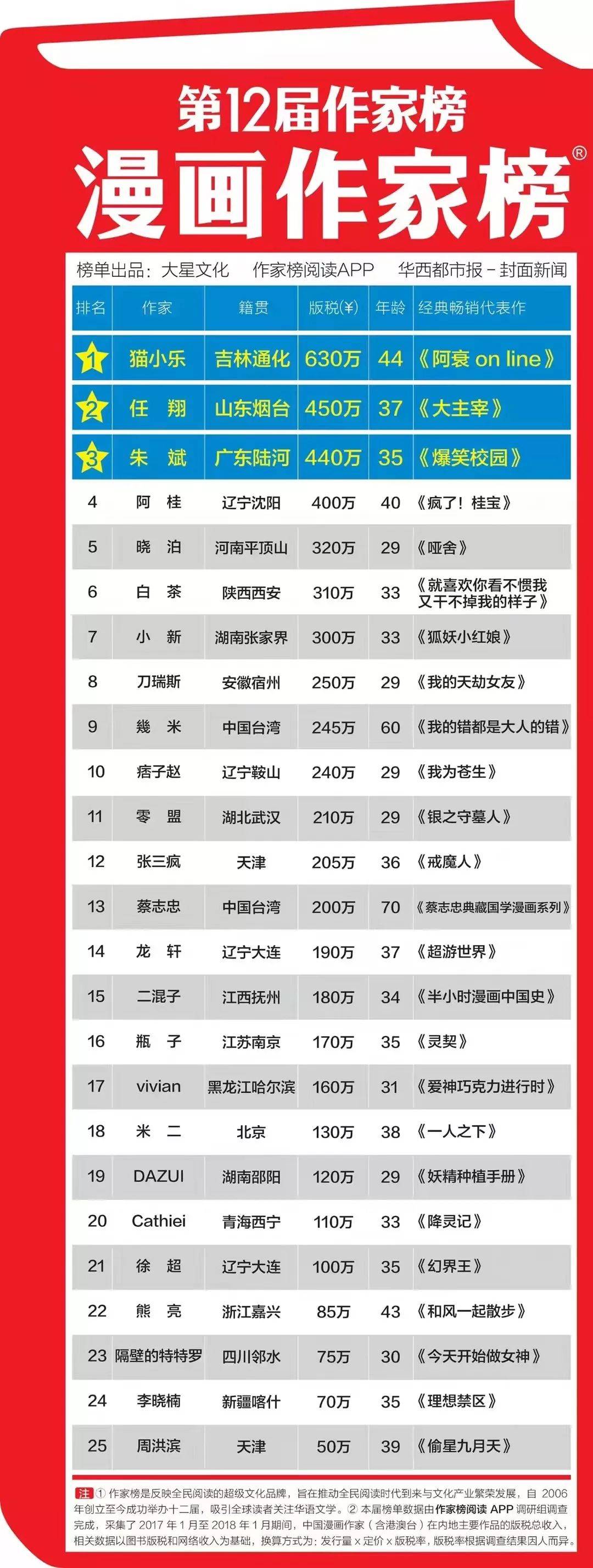

相比于网络作家榜,漫画作家榜的评选机制更为老套,早已无法反馈当下的市场现状:在互联网平台已经获得行业领导权的今天,版税依旧被作为核心评价标准;大量高收入的新锐作者依旧未被纳入榜单范畴。以至于漫画圈内人一度戏称“漫画人相比于网文作者,到底还是脸皮薄”,“欢迎税务局大大们前来查税”。

对于一份“报名就上榜,不报就没有”的榜单,其在数据层面具有多高的权威信,可想而知。

峰回路转:文化生意人入局

2007年~2009年,随着质疑声愈演愈烈,作家富豪榜开始陷入险象环生的舆论场中。

媒体攻击的点主要有两个:一是榜单数据不实,二来宣传拜金价值观。毕竟,奥斯卡还是按照作品实力说话的,而没有根据票房排名拉一份榜单,让漫威系列拿个大满贯。按照一般剧情发展,随着作家富豪榜声名日盛,负能量发酵,离凉凉也就不远了。

然而,精明的出版人很快发现,《中国作家富豪榜》能够带货,其逻辑也很简单:榜单发布相当于给畅销书作家和作品做了一次大曝光的广告,能够激发读者“买来看看的欲望”。

因此,即使明明知道这份榜单数据不靠谱,也有越来越多的文化生意人愿意向其靠近。2009年,第四届中国作家富豪榜榜首郑渊洁为吴怀尧站台:“2009年中国作家富豪榜,(关于我)2000万的收入基本准确,实际上,中国作家富豪榜统计的关于我的版权收入都八九不离十。”

2010年,郭敬明公开示好:“2009年因为新书《小时代2.0》晚上市一个月而错失当年作家富豪榜第一名,2010年又因为时差让出榜首,中国作家富豪榜就是警告我不要拖稿,早交稿一个月,我就是第一名。我手下的签约作家也上榜了,很高兴看到笛安以240万上榜第19位,祝贺之余希望她有更好的发展。看到《在中国最赚钱的外国作家富豪榜》,希望本土作家加油,做出我们的力量和品质。”

等到2013年,易中天回到母校武汉大学演讲,吴怀尧已经能够陪同左右,并主动向媒体提前爆料“易老师肯定会上今年的作家排行榜”。易中天当时回应说,“你其实还把我的钱算少了。”双方关系亲密得就像相识多年的老友。

真正把《中国作家富豪榜》品牌价值捧上新高度的,则是网文作家群体的集体入局。2011年11月,吴怀尧在北京见了唐家三少。这次会面被描绘得颇为诗意:当天下着蒙蒙细雨,唐家三少一袭白衣,撑把小雨伞在路边等候的情形让吴怀尧至今难忘。他说:“唐家三少和知名作家江南是好朋友,他俩也住在同一个小区,后来他把我带到江南家里去聊。江南特地开了一瓶陈年威士忌,大家煮酒论英雄。我酒量很差,平时滴酒不沾,但那天气氛很好,聊得也很嗨,聊完喝完才发现自己走路发飘,回到酒店头痛欲裂,但心里还是很开心。”

相比传统作家们的保守与纠结,网文作者们一开始就深刻理解个人品牌形象运作的必要性,双方因此一拍即合。

2010年前后还有一件大事,即“网络作家是否可以进入作协”的声音愈演愈烈——新兴群体开始为自己争夺主流话语权。在这个过程中,任何能够增加自己声量的筹码都网文作家群体认为是可以争取的,哪怕榜单本身真实性依旧存疑。

再进一步,成为IP传播的节点

文化商人和网文作家们的加盟,很快促成了“中国作家富豪榜”的商业循环。

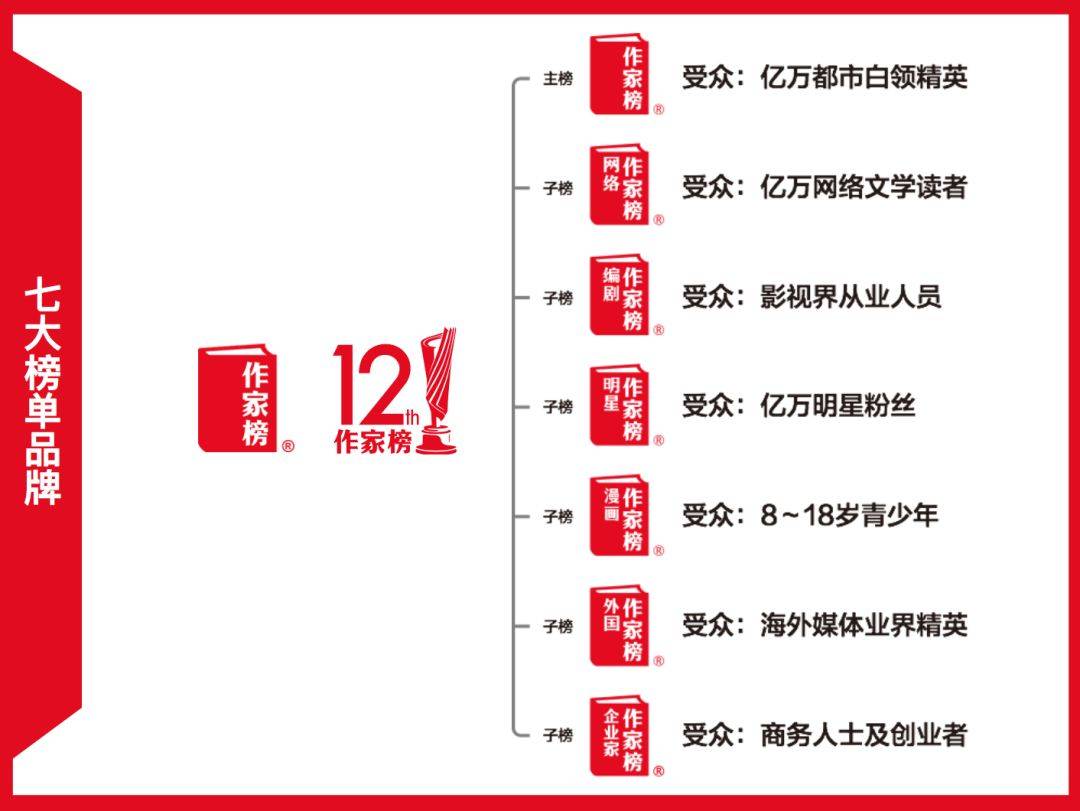

2010年,吴怀尧将“中国作家富豪榜”注册成了商标。之后,“中国作家富豪榜”也经历了数次裂变,由最初的单个榜单,演变为一个主榜,六个分榜的商业形态。

在官方介绍中,每个榜单品牌都有着对应的辐射人群:作家榜主榜以亿万都市白领精英为受众;网络作家榜的使命是辐射亿万网络文学读者;编剧作家榜寄托了主办方向影视界从业人员渗透的野心,明星作家榜则盯上了目前大热的粉丝经济;漫画作家榜的受众是8岁~18岁的青少年;外国作家榜对应海外媒体业界精英;企业家作家榜则力图涵盖商务人士及创业者。

至于2018年新加的音频作家榜,则是与喜马拉雅电台品牌合作的产物。

这种层层嵌套的宣传手段,也是文化商人们喜闻乐见的。2015年第九届中国作家富豪榜颁奖礼上,一线影星倪妮和韩庚受邀成为阅读星大使;2016年,颁奖礼规格更上一层楼:华少担任主持人,郭敬明、南派三叔、唐家三少出席捧场,一线出版企业争相赞助。在新浪微博,该话题量超过了2.3亿。

曾有业界人士预估,如此规格的行业大会,获得千万级别的赞助并不困难。

很多时候,对于一个商业组局而言,如何开始和收场并不重要,关键在于过程。过程之中,各方是否收获匹配的利益。

2012年,吴怀尧在上海成立大星(上海)文化传媒有限公司。两年后,“中国作家富豪榜”的运营主体由吴怀尧个人转到了大星文化旗下。在外界看来,这个动作的缘由主要是为了承接融资。2016年4月,作家榜获得中广文影、中云文化的投资,金额和估值不详,业界盛传此轮投资是按照10亿人民币的估值进入的。

“大星文化的核心业务包含三大类,作家榜品牌授权、经典名著再出版、影视版权开发孵化。”吴怀尧2016年接受媒体采访时表示。

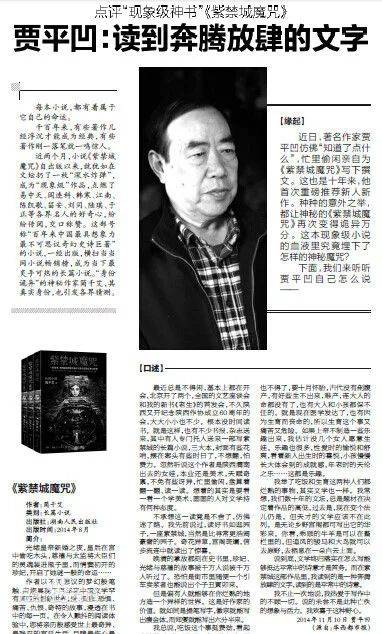

“在全版权运营开发方面,大星文化有得天独厚的优势。”吴怀尧介绍。在其此前力推的作品中,魔幻小说《紫禁城魔咒》是最值得说道的案例,其官方介绍为:“2014年底,一夜爆红的魔幻小说《紫禁城魔咒》,引起包括贾平凹、朱大可在内的众多文化名家高度关注,上市3个月畅销10万册,超过蔡骏、严歌苓、王跃文等文坛名宿的最新力作,当年底更是击败《魔戒》《冰与火之歌》《霍比特人》等全球最热畅销书,拿下2014年度魔幻畅销总榜第一名,成为炙手可热的现象级ip。“已经启动影视改编的《紫禁城魔咒》,就是大星文化一手发掘打造的经典案例。”

那么,这部《紫禁城魔咒》真的如此优秀吗?

在豆瓣读书的界面,《紫禁城魔咒》的评分为6.3,刚刚及格,在同类魔幻题材书籍中已属低分,剧情拖沓,水军泛滥,是被网友群嘲的两点。

盘点大星文化的所谓IP孵化手段,简而言之就是签约不知名作家出版作品,靠大量水军和海量名家造势,然后强行给读者喂翔。至于吴怀尧两年前所津津乐道的影视开发,至今也未兑现。随着时光流逝,反倒越像是一个笑话。

本文由 动漫经济学 授权 虎嗅网 发表,并经虎嗅网编辑。转载此文章须经作者同意,并请附上出处(虎嗅网)及本页链接。原文链接https://www.huxiu.com/article/239921.html