文| 吕世明

“要爆了!要爆了!《我不是药神》要卖到30亿!”这是笔者朋友圈一位影城经理在点映后发的朋友圈。

不用怀疑,《我不是药神》点映评分高达9.6分,周日点映上座率甚至达到36%,两日点映累积突破5000万,是国产影片点映综合成绩中最佳之一。所有的数字都指向一个字:爆。

最早,这部在上海电影节千人首映后收获满满赞誉的影片,大家对其预测票房在10亿左右,大规模的点映、首映礼后,预测票房则是提升到20亿。但我们可以确认,这部影片的票房卖到30亿已经毫无悬念了,并具备冲击今年暑期档乃至于年度冠军的能力。

更重要的是,我们总感叹韩国和印度电影不断用现实主义题材来试图讲述社会的弊端,也总说近些年内地电影一直都过着浑浑僵僵、醉生梦死的日子,缺乏对人对己的关怀。

《我不是药神》的出现,正好扭转了这个局面。

30亿起,《我不是药神》将成为今年暑期档超现象级影片

其实整体来,《我不是药神》前期在整个暑期档之中,热度绝对不是最高的,就想看指数、题材、演员阵容等多方面看,该片只能排列到暑期档前5名左右。

上周末的点映只不过是小小的预热,从今天开始,工作日的三连击才会让影片口碑和话题性得到最有效的散播。

可以发现,《我不是药神》有两个指数提升很恐怖,一个是猫眼的想看指数的日增。对于一部前两天想看指数仅仅不到9万的影片,昨日一天想看指数拉升了1.8万人,这可能是有统计以来,单日增幅比例最大的一次。

另一个是,影片的观影群众画像比例,男女观众的占比也更趋于合理。评分都在9.5分,并没有出现一头沉的现象,在此情况下,男女观众能够形成相互促进和共同观影的良好氛围。

而站在院线影城排片的角度来看,本周末除目前上映的《动物世界》和《超人总动员2》之外,其他影片和新片均没有较强的竞争力,《我不是药神》有望拿下今年国产片开画最高的市场占有率,接近一半以上的银幕都将放映这部口碑佳作。

要知道以往国产片能够拿到35%的排片比例已经实属不易,在市场空间有限,多部影片共享市场的前提下,好口碑、话题性、高占比,可是影片上映首周处于绝对主导地位的重要因素。

但高开也并不会消耗下沉和扩散的能力,该片仍然会做到类似《红海行动》的走线。根据猫眼专业版数据来看,《红海行动》首周票房5亿左右,想看指数也仅仅16万人,这不妨碍该片能够在后续不断凭借口碑和质量拉升票房空间。

通常情况下,一部影片首周票房会占到整体的6成~7成左右,口碑好的话占比会更低,《摔跤吧!爸爸》首周票房不足亿元,但最终票房接近13亿,《我不是药神》甚至有可能复制这个更完美的走线。

综上,《我不是药神》目前已经基本具备成为超现象级影片,总票房达到30亿的一切因素了。

《我不是药神》找到了中国现实题材电影最好的表现平衡点

至少在《我不是药神》出现之前,中国电影人最执拗的一个命题就是,“很多题材不让拍”。

那么到底是不让拍,还是不敢拍,又或者是不去拍? 其实仔细回想一下,我们真正去有勇气去触碰的题材还是少数,红线自然不会松动,真正有悖于主流价值观的作品也注定是没有市场的。

这两天《我不是药神》各种的刷屏,电影从业者、媒体和影迷都很惊叹影片的尺度突破,毕竟敢于去谈论医疗、医药等敏感话题,在以往内地电影中是罕见的。

被拿来对比最多的影片是美国电影《达拉斯买家俱乐部》。不少媒体也指出《我不是药神》整体风格、宣传物料、海报等很贴近韩日的电影风格,更像韩国电影《熔炉》和《素媛》等。

虽然普通观众对这几部影片并不熟悉, 但这并不妨碍《我不是药神》在国内的口碑发酵。在市场情况尚不明朗的前提下,国内的电影人第一不敢、第二也懒得去拍摄现实主义题材的影片,但印度影片《摔跤吧!爸爸》,使得我们重新审视内地观众对现实题材影片接受能力的突破。

毕竟没人想因为试探市场而惹麻烦,也没有人愿意去潜心研究现实题材是否有观众接受,好在《摔跤吧!爸爸》出现之后,观众也认识到打打杀杀和视觉效果的冲击总归是短暂的。值得玩味的是,这个缺口反而是进口片帮我们打开的。

拍摄现实主义题材,对于当下中国电影和中国电影人而言是一种责任和担当。在中国较为特殊的政治环境下,找到表达的平衡点也是极为困难的,但这种创作难度,其他国家地区的电影人也是一样需要面对的。

《我不是药神》有其故事原型,编剧也根据原型做了适当的艺术化创造,也使得全片的人物更饱满和真实可信,更容易被中国观众所能接受。

故事原型中,徐峥饰演角色程勇原名叫陆勇,其本身也是一名慢粒白血病患者,和影片后面的剧情一样,是一家针织品企业的小老板。即便原型是收入不菲的私营企业主,也面临高昂药价所带来的经济压力,陆勇发现印度仿制版的格列卫价格仅卖4000元,而正版的瑞士诺华药品高达2.35万一盒。

和片中一样,借助网络,陆勇把低价购得的仿制版格列卫在网上贩卖。在十多年前,网络支付远比现在繁琐。在支付和交易过程中,陆勇的借记卡出现问题,继而因涉嫌信用卡管理和销售假药被起诉。

影片中最后一幕也同样在现实中发生过,近千名白血病患者联名写信,向法院请求,希望免去陆勇的刑事处罚。

可以看到,对比原型案例,《我不是药神》本身的剧情显得更为残酷,其主角程勇的个人成长更为完整。虽然影片长度仅仅为117分,但剧情节奏并没有显得拖沓和冗长,整体控制得还算恰当。

之前总有些人说中国人不能拍现实主义题材,但客观来看,主要原因还是在于内地一直没能找到拍摄现实题材的出发点。

当下中国最主要的矛盾是什么?并不是贫富差距,也不是社会环境的不公待遇。有钱没钱都能活着,但如果遭遇到生老病死这些无法避免的灾祸,上帝的天平还是公允的。

更何况不管有钱没钱,在遭遇到重大疾病的情况下,有钱也不过是可以残喘几日,病人是没有任何尊严可言的。

《我不是药神》恰好切中了这一点,那就是中国医药和医疗体系过去存在的问题。也有人说,住房、教育同样是社会主要的矛盾,但没命活下去,这一切都是空谈了。

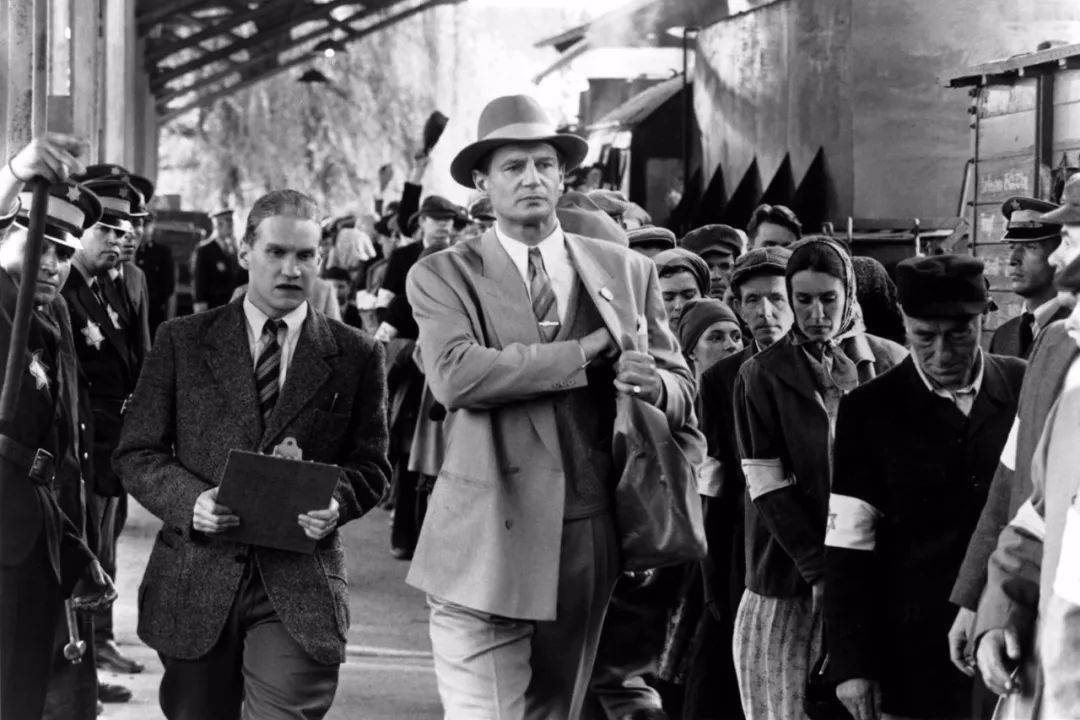

《我不是药神》中程勇的角色其实更像《辛德勒名单》中的辛德勒,最初都是为了赚钱,但当看到受难者所经历的苦痛,其潜在的人性善良的一面被激活,凭借一己之力去试图完成对他人和自我的救赎。

这种具备完整、可信成长经历的人物,在中国电影历史上也是极为罕见的,这种处理方式也更容易被中国观众所能接受,毕竟这个角色更符合绝大多数中国观众的价值观。

《我不是药神》之外的思考:电影人能为这个时代做些什么

这次《我不是药神》的制片、出品、发行和宣传方多达近20家,除花满山、乾坤星宇之外,多家出品方相互之间有过紧密的合作关系。

京西文化主要负责《我不是药神》在全国范围内的发行工作,该公司恰好是四年前宁浩导演、徐峥,黄渤主演《心花路放》的出品方之一。像真乐道和坏猴子,恰好也是影片监制徐峥和宁浩各自的公司,联合发行、聚合影联也参与到去年京西文化出品的《战狼2》的发行工作之中。

影片另外一个联合出品方启泰远洋,也参与到上述公司的多个项目中,其大多数影片也都交付给聚合影联来负责发行。

对比《心花路放》《战狼2》,《我不是药神》的影片质量、话题性,包括整合营销、多家公司参与等方面做得是最为完善的。同时影片的主力票务合作方为淘票票,万达影业也是影片重要的联合出品方之一,影片的全案营销也是业内翘楚麦特文化负责的。

可以看到,和之前成功的《战狼2》一样,《我不是药神》集合了多家彼此相互信任、合作多次、亲密无间的伙伴。彼此之间的信赖和共同对电影的热忱,促使《我不是药神》能够以较为顺利的方式制作完成。

要知道,很多老板对于明星较少、没有暴力和性的商业片是一直“say no”的。在他们看来,电影就应该是小鲜肉在银幕上的炫酷表演。

就目前来看,《我不是药神》虽然并非由传统的发行大佬和有互联网背景公司作为主控发行,但这种彼此有较深度合作关系、相互分工明确的团体,更容易将影片的多方面能效放大。

从世界各国来看,很多国家和地区最卖座的影片也都是能够表现国家、人、事的剧情片。中国最初几代电影人都一直致力于此,经历过上个世纪末短暂的低迷后,中国影市借助近些年多个层面的整体拉升,已经迎来了“现实主义”题材的创作高峰。

这个起点可能就是《我不是药神》。

本文由 一起拍电影 授权 虎嗅网 发表,并经虎嗅网编辑。转载此文章须经作者同意,并请附上出处(虎嗅网)及本页链接。原文链接https://www.huxiu.com/article/250703.html