虎嗅注:2017年“打破沉默者”当选《时代》周刊年度人物,“#MeToo”运动也接着席卷全世界,被性侵的女性不再沉默了,这熟悉的一幕最近又一次出现在公众的视野里,性侵者的身份不停的改变,而雷闯性侵案就像骨牌效应一样,越来越浩大。起初,它是房思琪式的故事;然后,它变成了一个讨论的时刻;现在,它成为了一场揭露运动。如今,这场运动又会以什么样的情节发展下去呢?是继续辱骂受害者,还是继续讨伐加害者呢?

本文转自微信公众号:大家(ID:ipress),原文标题:《强奸案发生后,为什么兄弟会敢辱骂受害者》,作者:李思磐。虎嗅网获授权转载。

这一周的新闻对于我来说是五味杂陈的。继学术界之后,公益慈善领域成为反性侵害运动的第二站——跟高校反性骚扰爆料出的多为“学术大牛”一样,这一次被揭露的人也多是“公益明星”——反乙肝歧视领域的名人雷闯、环保领域的领袖冯永锋、推广民主化沟通“罗伯特议事规则”的袁天鹏以及同志与艾滋病人权利活动家张锦雄等都被曝光了性侵和性骚扰行为。

受害者有男有女,多是公益组织员工、志愿者或是被服务的社群。这份名单很可能还会变得更长,甚至延烧到与名人光环有关的周边领域——譬如今天媒体人章文也被受害者曝光。

在报道和支持过很多性侵受害者之后,这一次我的感受很不一样。当我发现支持该事件受害者出来维权的人中有我认识的女生时,我的第一个问题是:“当事人是谁?我认识她吗?”继而我跟她解释说:“我害怕我曾经做错过什么。”因为这件事离我很近,我担心忽视过他人的痛苦,或者没有支持她们作出对的选择。

当然,我对这些事都是不知情的,我的负罪感从何而来?有些加害人我认识,尽管没有深交,但我一直认同他们做的事——也许是因为听到这些消息的时候,我的第一反应是为加害人感到尴尬和难过。也许在那一刻,我首先想到的是他们所开启的事业,他们为这一事业所作出的努力与牺牲,加上近期公益领域的困难环境,可以想见事件带来的冲击。我为之惋惜。

是的,那一瞬间,我首先“站到了加害人的位置上”,这显然是错的——继而,我想到的是:连我,一个没有受到任何侵害的局外人,都本能地希望逃避这样的事实,那些被伤害的人,尤其是怀着改变世界的理想的学生志愿者,在事情发生之后,该是多么幻灭和痛苦。

受害的女孩说:“因为我很认同公益的价值观,一旦我承认我是受害者,我认同的这一切都没有了。”这是很重要的一句话:公益领域的性侵害,尤其是公益明星们所为,透支了多少本来属于这个行业的道德资源。

加害人:太多公关,太少反思

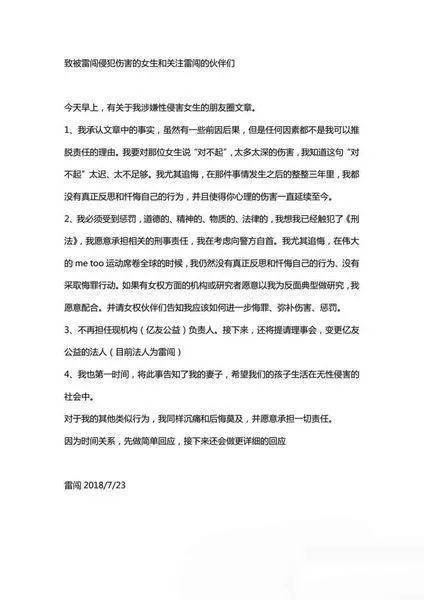

看到雷闯发到朋友圈里的回应,显然是为了回应包括我在内的人们的质问,这些人大多在反歧视和妇女权利倡导领域工作,第一时间表达了对他性侵一事的零容忍。他的朋友圈回应看起来是大半年来被投诉的加害者最“诚恳”的认错,看到第一眼时,甚至有些不忍。

然而,字里行间又留下了一些伏笔。譬如暗示“有一些前因后果”、自陈第一时间通知妻子之类,甚至表示愿意被女权群体作为个案研究,语意含糊的“考虑自首”等。之后针对大众媒体,雷闯作出的说明又强调自己理解与受害人之间是“恋人关系”。这未免对媒体属性和受众的理解太聪明了一些,让人无法继续保持同情心。

网络图片:雷闯道歉信

冯永锋是我的同时代人,也是我们那一代的从新闻走向公益的人。而他作出的解释最为不堪。他推说性骚扰是酒后行为,暗示是前员工的报复。他还援引牧师王怡一系列关于如何对妻子忠诚、对女教友体面的守则,表示自己的“自新”。这种不知今夕何夕的表演,也许是因为他的朋友圈没有什么女权人士——他承认性骚扰但推托给酒精和前员工的微信文章,还有不少人打赏。

某个公益领袖群里,对雷闯作为“公益兄弟会”一员的关心和对受害学生志愿者的漠然,被称为“迅速原谅”、“瞬间承担”和“立即重启”的鼓励,与“不要道德评判”、“私德与工作分开”的表态等引发了争议。说实在的,在当事人和相关人士一而再再而三的解释、说明当中,我看到的是太多的公关策略,试图挽回影响,而没有真正的反思、触动,以及改变的可能性。

时代变了。经过社交媒体的连结和女权社群的培力,年轻一代要改变规则。以前的规则是没有激烈反抗的性关系都被算进亲密关系;而现在,任何没有积极同意的性关系都要被算进性侵。历史债务会被一一的清偿:以前是男人们控场的位置就是公共领域,他们不愿意提及自己作为的地方是私领域。而社交媒体已经不问公私。

性别平等在公益界的边缘化

相较于学术领域的性侵害事件,公益社群的反应更为积极和迅速。发生在今天的媒体人性侵投诉也是如此,很多同行表示“总算来了”。与事件直接相关的一些组织也迅速做出了处理与说明,包括亿友公益撤销雷闯负责人职务、爱佑基金会停止对冯永锋有着实际影响的源头爱好者环境研究所的资助以及资助过雷闯机构的香港乐施会表示将为受害人链接资源。

以妇女组织为核心的、专门为处理性侵害事件而建立的微信群一天滚动上千条信息,各地都在筹备研讨会。最快在本周末,已经有云南公益人发起的研讨,他们希望能够成立“云南公益行业性别平等工作小组”。

我注意到这个研讨会的议程设置非常有意思:一半是关于身体与性的知识,讨论“身体结构、性的发育阶段、性的感受、安全性行为、非身体接触的性侵犯、身体接触的性侵犯、自我保护、留存性侵犯证据、合适的身体距离以及性侵犯的概念”,另一半则是讨论行业自律规范。

这意味着:一些人认为反性骚扰行动是“中世纪观念”的说法完全是误解,民间组织讨论的是把性和身体、工作与生活作为实践民主与平等的场所。此外,广州性别教育中心发起了公益社群“对反性骚扰的倡议与承诺”联署,关注妇女与农村发展的绿芽基金会发布了自身的反性骚扰制度文本。

民间组织在性别平等方面,其实积累了足够的思想资源和实践经验。只是这些行动资源,主要属于倡导组织的工作者和相对边缘化的妇女与性别平等组织。

事发三天之后,我们仍然没有看到公益慈善实践领域的那些峰会主席台上指点江山的男性领袖作出任何回应,仿佛事情与他们并不相关。而对此表示关切和呼吁行业自净的,都是一些公益慈善方面的女性专家学者,如杨团和金锦萍。同时,若干公益从业者和相关社群对性侵事件的讨论截图流出,一些公益从业者对受害者进行了无底线的荡妇羞辱和无情的攻击,与他们反歧视社群、儿童反性侵项目负责人的身份反差强烈。

公益并非一个独立的领域,而是受到其他场域深刻影响,在中国尤其如此。

公益组织自身的资源状况各不相同,它们在政府关系、商业网络、跨国连结和媒体关系上的优劣势,导致其议题领域、理念与方法也各不相同。

如果仔细区分,目前曝光的公益界性侵事件,都发生在倡导型组织——这并不意味着这些机构更容易出事,而是因为这些机构容易曝光和解决问题。

一方面,这些组织小型、资源不多,即便是公益明星,其拥有的资源主要仰赖事业的道德光环、个人文化资本与公众支持,而缺乏其他社会力量背书,并不算公益领域最有权势的人。

另一方面,这些组织主要依靠传播手段进行公众教育与政策倡议,国际社会的理念与工作方法影响较深,工作人员和志愿者、支持者社群的权利意识、性别平等意识都较强,跨机构的交流较多。这些因素都导致受害者自己能够主动发声或寻求帮助,并且容易找到支持者,当事人不容易被消音,因此最早曝光出一系列事件。

不同的公益领域看起来像是几乎断裂的岛屿。目前被曝光的加害人,尚未有来自公设社会组织(GONGO)、基金会以及较大的服务型组织。如果说性侵害发生的可能性与权力落差与性别不平等相关,那么这些科层制和收入差距更明显、人数众多,性别平等尚未成为主流意识的机构,性侵的发生机率一定不会少于倡导型组织。下一步这些机构是否会有动静,可以进一步观察。

性别平等曾经是公益领域的主流标准之一。在1980年代国际发展机构最早进入中国的时候,通常将消除社会不平等,尤其是性别不平等作为消除贫穷的手段。在1995年世妇会之后,推动弱势群体,尤其是妇女的主动参与,提倡社会性别平等,是当时在公益领域占据主导地位的国际基金会大力倡导的理念与工作方法。

这些机构不管是资助政策还是内部制度上,都将性别平等作为一个重要准则,要求涉及项目要有“社会性别敏感”,项目的设计要有社会性别分析,项目的审计评估也都必须把妇女和女孩的受益和对性别平等的促进考虑在内,由它们推动或资助的社会性别培训此起彼伏。

2005年以后,随着中国社会的财富积累,国际基金会减少对中国的投入甚至撤离,内资的非公募基金会在公益领域影响力上升,新兴的基金会带来了商业领域重视城市、传播和影响力的特征,与之前发展项目聚焦西部与基层大异其趣。这些基金会多数并未重视将性别平等指标纳入项目发展和内部制度设计,对妇女权利项目也兴趣不大。这导致在公益领域,社会性别平等作为一种曾经主流过的标准的式微。

公益反性骚扰机制怎么做?

目前,妇女权力公益组织关于公益领域反性侵的讨论尚在进行中。除去国家司法之外,性侵害在机构内部本不应该是一个需要被特殊化的不当行为。但目前的问题是:在提供给工作者安全、公平的工作环境上,大多数机构都没有考虑到性别歧视和性侵害的普遍性,因此它成为制度中缺失的一块,而需要特别强调。

目前公益界推动的建立反性侵机制,能够迅速在一些小型机构说到做到。然而要影响整个公益界,还需要经过较长的反应链条。影响最深远的改变,应该是来自政府和基金会。

譬如,民政部门在社会组织管理和培训中,要求机构章程中必须有保障性别平等、防止权力滥用的内容——不过,如果政府管理部门要求社会组织这样做,那么政府自身要不要做呢?

而社会组织资金的主要来源,即政府、国际基金会和国内公募、私募基金会,应该率先建立保障性别平等的内部制度,这些制度包括反对性别歧视和性别暴力,以及权力滥用的内容,并在项目指南、培训和管理过程中,将社会性别平等作为专业准绳之一,要求接受资助的组织贯彻这一原则。

这个部分,国际基金会比较有经验和教训,譬如国际乐施会在海地赈灾性丑闻之后努力推动针对合作伙伴的性别培训。但目前需要解决的是:国内资助者的动力来自何方?是否民间社会对于性别,有着同样的想象?我们应该从现在开始寻求共识,还是等待更大型的机构和更有影响的“大佬”被曝光的时候被动反应呢?

本文转自微信公众号:大家(ID:ipress),作者:李思磐。

本文由 腾讯《大家》© 授权 虎嗅网 发表,并经虎嗅网编辑。转载此文章须经作者同意,并请附上出处(虎嗅网)及本页链接。原文链接:https://www.huxiu.com/article/254458.html