本文来自微信公众号:果壳(ID:Guokr42),作者:vicko238,编辑:Ent、李小葵,头图来自电影《爱丽丝梦游仙境》剧照。

如果你看过《爱丽丝梦游仙境》,你可能还记得说话颠三倒四的“疯帽匠”,他脸色苍白,眼眶血红,能做出各种优雅可爱的帽子。

电影《爱丽丝梦游仙境》“疯帽子”角色cosplay丨Wikimedia Commons

其实,这个形象也许不完全是故事作者刘易斯·卡罗尔的虚构。在18至19世纪的欧洲,真实存在着许多疯癫的制帽人。

而在他们的疯癫背后,是欧洲长达两个多世纪的河狸帽(beaver hat)风潮。这种帽子的流行不仅造成了当地职业性汞中毒,也为大洋彼岸的皮毛产地带来了某种灾难……

爆款河狸帽

很多动物的皮毛都能制成毡帽,比如羊毛、兔毛、貂毛、水獭毛等等……但在16世纪的欧洲人眼里,这些都比不上河狸皮毛,而河狸皮毛也主要用于制帽。

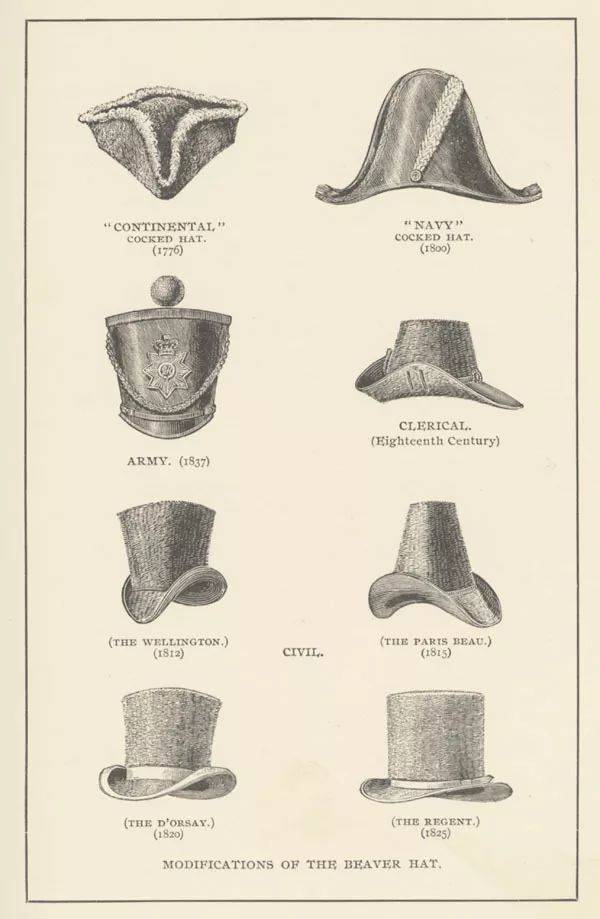

各种款式的河狸帽,圆顶的、平顶的、卷边的、宽边的,总有一款符合男士的需要丨Wikimedia Commons

虽然帽子现在被视为可有可无的饰品,但在几个世纪前的欧洲,帽子是日常穿戴之一。

据统计,仅英国在17世纪末每年的帽子消费量便接近500万顶。当时,任何绅士或是心怀抱负的人都应该有一顶精致昂贵的河狸帽,这是成功人士的象征。根据17世纪伦敦作家塞缪尔·佩皮斯(Samuel Pepys)的日记,年收入350英镑的他宁愿花费4.5英镑,也要买一顶河狸皮帽子,相当于现在年入10万的人,买了顶1300块的帽子——想想吧,你的帽子都是15块包邮的。

这种材料经过加工非常耐用,甚至会出现在遗产列表中。

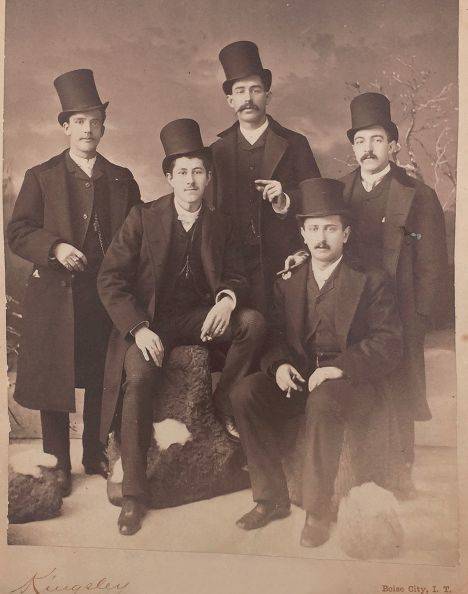

1886年摄于美国,头戴河狸帽的绅士们丨Wikimedia Commons

虽然河狸帽大受欢迎,但河狸皮毛并非天然适合于制毡。

制毡是让多层动物毛发勾连在一起的步骤。这归功于毛发表面独有的鳞片状角质层细胞,在棉花、丝绸、亚麻等天然纤维中都找不到这种结构。当一堆毛发遇到湿热环境,每根发丝上的角质层打开,很容易相互纠缠在一起(想象洗完澡的头发)。

制毡过程就是利用毛发这个特性,将一层层毛絮浸入温水,反复击打、揉捏,最后形成牢固结合的一片毛毡。这个过程称为“毡化”或“缩绒”。制成的毡布防水隔热,极难撕裂,是有檐帽的理想材料。

但相比羊毛,河狸毛发纤维更加短小,角质层也不明显。

河狸帽,毒物造

为了达到理想的缩绒效果,17世纪中叶,欧洲发明出了一种打开角质层的毡合预处理(carrottng)的方法——刷汞。

有毒的硝酸汞溶液能将皮毛上每根毛发纤维的角质层拨开,让细微刺状结构立起,河狸毛因此紧紧纠葛在一起,烘干后呈现出胡萝卜色调。再经过皮毛分离、叠加毡化、染色、定型、打磨、修剪等50个工序,一顶河狸毡帽终于完成(所以才很贵)。

一张展平的河狸皮丨Wikimedia Commons

预处理的方法让制帽工不得不长期接触汞,而含汞烟雾将损害人体的中枢神经。

随着剂量累积,最初的中毒症状是失眠和易怒。帽匠们很容易变得不高兴,更加焦虑、没有自信,特别是当别人突然叫到他们或让他们去干什么事情的时候。有些人因为控制不住脾气而不得不放弃工作,另外一些人则会有莫名的恐惧。失眠、噩梦、低迷、失忆是最常见的症状,说话也变得吞吞吐吐。

随后,颤抖会从手指、眼皮或嘴唇开始,再发展到胳膊和腿,走路时甚至会因为腿上的抽动跳起来。

许多制帽工人深受其害,19世纪英文“像制帽匠一样疯癫”(Mad as a hatter)被认为可能源于这一现象。而卡罗尔的故事《爱丽丝与梦游仙境》,就出版于1865年(也有说法认为故事中疯帽匠的原型是卡罗尔所认识的一个家具商,或多个形象的融合)。

时尚屠刀下的河狸

另一方面,对时尚的追求不仅损害了工人身体,也给作为原料河狸带来了灭顶之灾。

世界上,河狸属现仅存两个物种:亚欧河狸(Castor fiber)和北美河狸(Castor canadensis)。这类夜行性的啮齿类动物居住于水边,擅长用树枝建立堤坝,把河流阻断成小池塘并在其中建窝。

它们的皮毛短小细密,又不失柔软,河狸气味腺分泌出的河狸香,可以制作药物和香水,因此,到17世纪初,欧洲人对河狸帽和河狸香的需求,已经让亚欧河狸数量濒危,连斯堪的纳维亚半岛和波罗的海周边的森林,也几乎找不到河狸了。

一只睡着的亚欧河狸。“河狸这么可爱,怎么可以剥皮?”丨Wikimedia Commons

于是欧洲人把目光投向了富饶的新大陆——美洲。

17世纪初,人们发现北美盛产河狸。根据当时的传言,美洲的河狸数量可达数千万,还有其他出产优质皮毛的动物,这些材料可以运到欧洲制成高档服装。

《荒野猎人》中的小李子就是一名十九世纪的皮草猎人

对欧洲人来说,美洲皮毛贸易利润巨大,只要敢来就能赚个满盆满钵,而最重要的商品就是做帽子的河狸皮。

早先,印第安人就发现了河狸皮的价值,将其作为物物交换的媒介。他们适量地捕捉河狸,将其在水边杀死、剥皮,再带回营地进一步处理。但在与欧洲人的贸易开始后,巨大的利益驱使原住民对当地河狸“竭泽而渔”,甚至一个窝内的动物不分老幼全部杀死剥皮。

没多久,到了18世纪中叶,北美东部的河狸数量崩溃了,河狸猎人与皮毛商人决定向西部进发。

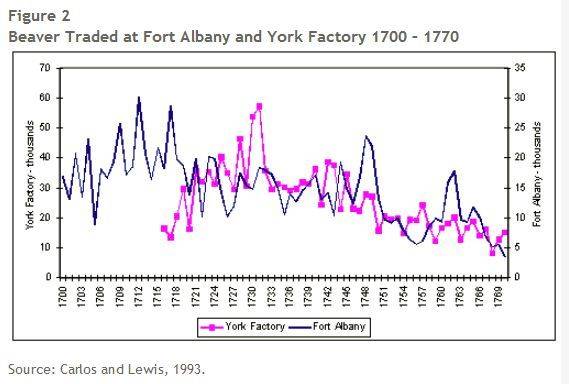

根据英国公司的记录,阿尔巴尼和纽约经手的河狸皮数量在18世纪中叶后明显走低丨参考文献[4]/Carlos and Lewis, 1993.

就这样,北美河狸也没有幸免于难。

根据20世纪初的统计,美洲的河狸数量被杀到了皮毛贸易前的一个零头,而它们的亲戚亚欧河狸,当时仅存不到2000只。

财富、战争和瘟疫

如果对贵金属和经济作物的渴望帮助欧洲人扎根拉美,那么皮毛贸易就是他们撕开北美的利刃。

16世纪,法国人在现今加拿大一带建立了第一批进行皮毛贸易的公司,荷兰人与英国人在下一个世纪紧随其后。为了获得皮毛,他们需要与当地的原住民“中间人”建立起联系。

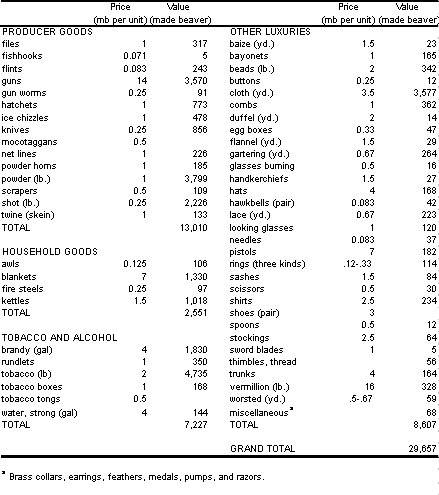

对美洲印第安人来说,欧洲人带来的新奇物品不能说没有诱惑。例如,根据纽约港1740年的交易记录,欧洲货物由河狸皮结算,其中最受原住民欢迎的交易物是枪支(换出3570张河狸皮)、子弹(2226张)、白兰地酒(1830张)、烟草(4735张)和洋布(3577张)。利益交换使一些原住民部落试图与欧洲商人进行长期合作。

1740年原住民从纽约港交换到的欧洲货物(以河狸皮结算)。例如,左下“烟酒”下第一项“白兰地”:1加仑白兰地等于4张河狸皮,共换得1830张河狸皮丨参考文献[4]

印第安部落曾采用通婚或性的手段笼络皮毛商人,但当河狸资源开始紧张,部落间的冲突难以避免。

1629年,五大湖地区的易洛魁人联盟为了成为河狸皮贸易唯一的中间人,开始了与周边部落的长期厮杀。这场背后分别由英国和法国支持的河狸之战(the Beaver War),直到1701年才偃旗息鼓,以各部落惨烈伤亡和法国失利告终。

河狸皮交易不止为原住民带来好看的小玩意,还有战争与瘟疫。

美洲原住民长期与世界其他地区隔绝,亚欧大陆带去的天花、白喉、麻疹等疾病对他们是致命的。大量印第安人死于这些在其他地区不必致命的传染病。长期冲突、疾病肆虐加上与欧洲人的纠葛关系,打乱了北美原住民部落原有的政治格局。

18世纪后半叶,随着寻找河狸的皮毛商人率先深入西部,以印第安人血泪为背景的“西进运动”蓄势待发。

时尚转向,河狸得救

虽然20世纪初大西洋两岸河狸数量濒危,但人们放弃河狸帽的主要原因却并不是对这种小动物的怜悯或是与印第安人的矛盾——19世纪中叶,帽子潮流转向了。

那时,丝绸帽取代了河狸皮帽成为新的流行点,服饰商人不再需要大量河狸皮毛做帽子,一些严重依赖皮毛生意的印第安部落为此收入骤减,甚至陷入了长期贫困。

北美和欧洲的河狸数量在恢复丨Wikimedia Commons

而加入汞盐的毡合预处理方法继续使用了约一个世纪,直到20世纪中叶才被废止。如今,人们谈起“疯帽匠”(有时会翻译成“疯帽子”),也只会想起知名演员约翰尼·德普的精彩演出,而不会联想到他为何而疯了。

参考文献:

[1][美]库尔特·斯坦恩 著,刘新 译《头发》广西师范大学出版社,2017年,第一版

[2]Chico, B,(2013). Hats and Headwear around the World: A Cultural Encyclopedia. ABC-CLIO.

[3]Hamilton, A., (1925). Industrial Poisons in the United States Hardcover. Macmillan.

[4]The Economic History of the Fur Trade: 1670 to 1870.

[6]Mad as a hatter. https://en.wikipedia.org/wiki/Mad_as_a_hatter

本文来自微信公众号:果壳(ID:Guokr42),作者:vicko238,编辑:Ent、李小葵。

本文由 果壳© 授权 虎嗅网 发表,并经虎嗅网编辑。转载此文请于文首标明作者姓名,保持文章完整性(包括虎嗅注及其余作者身份信息),并请附上出处(虎嗅网)及本页链接。原文链接:https://www.huxiu.com/article/271040.html

未按照规范转载者,虎嗅保留追究相应责任的权利