调景岭(Tiu Keng Leng),位于新界西贡区将军澳新市镇西南部,指五桂山东南面和照镜环山东北面之间的低地,与将军澳市中心为邻,现已发展为公屋、居屋与私人屋苑并重的住宅区。

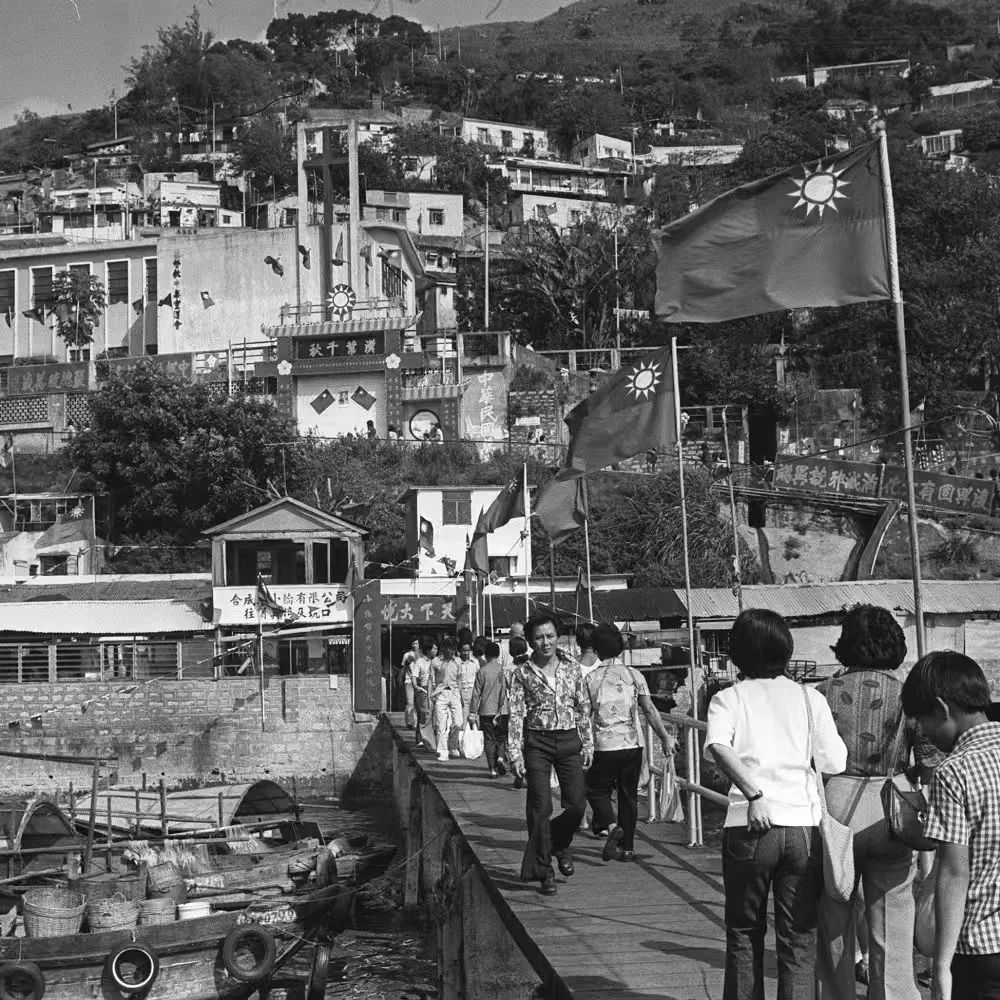

历史悠久的调景岭,以往寮屋满布,青天白日旗遍山,居民以国共内战后南逃的国民党军眷遗民为主,曾以“小台湾”之名著称于世。随著香港主权移交以及新市镇发展,昔日平房区早已消失殆尽。

波平如镜吊颈岭

调景岭从前是将军澳(Junk Bay)海湾西南面的山岭及海域,附近杳无人烟。因海湾有如圆镜,海面平静无波,故被渔民称为“照镜环”(Chiu Keng Wan);而山岭则顺理成章地名为“照镜环山”(Chiu Keng Wan Shan),现仍显示在地图上,即将军澳华人永远坟场以北标高247米的山峰;亦有陆上居民称之为“照镜岭”,随后逐渐演变成今日所用的“调景岭”。

1905年,加籍商人伦尼(Alfred Herbert Rennie)自立门户,于照镜岭开设面粉厂(厂址即今彩明苑彩富阁一带),并在1907年正式投产;可惜好景不常,受投资失误、产品质素欠佳、厂房害虫肆虐等因素影响,面粉厂出现亏损。欠下钜款的伦尼自感众叛亲离,遂在翌年4月14日在距离工厂约3公里处的鲤鱼门海峡投海自尽。

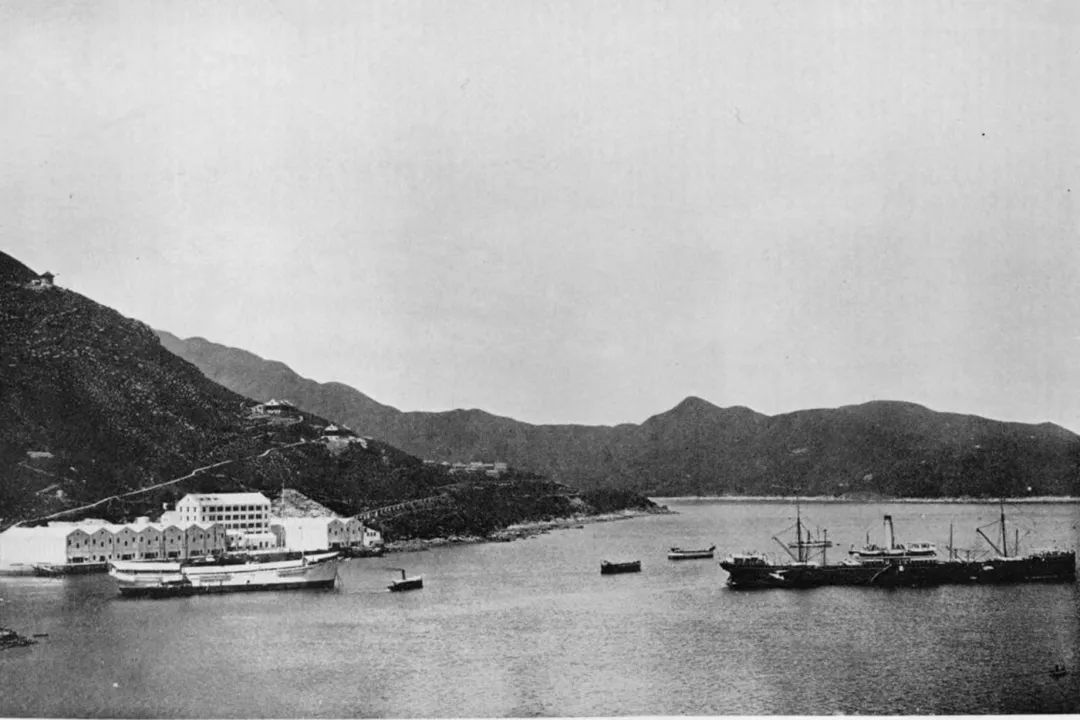

左下角高楼即为“Rennie's Mill”(伦尼面粉厂),摄于1910

Alfred Herbert Rennie墓

虽然伦尼死于跳海自尽,然而有好事者当时以讹传讹,指伦尼乃吊颈自杀而死,故照镜岭亦被戏称为“吊颈岭”,更逐渐盖过原名;而调景岭英文原称“Rennie's Mill”(伦尼的磨坊)亦由此而来。麵粉厂在1908年停产后由银行接管,一直荒废至1925年方遭收购,改建为检疫站,三年后停用,一再荒废。1934年10月26日,政府刊宪招标拆卸面粉厂,厂房亦在次年清拆,留下平地一片。

大江大海小台湾

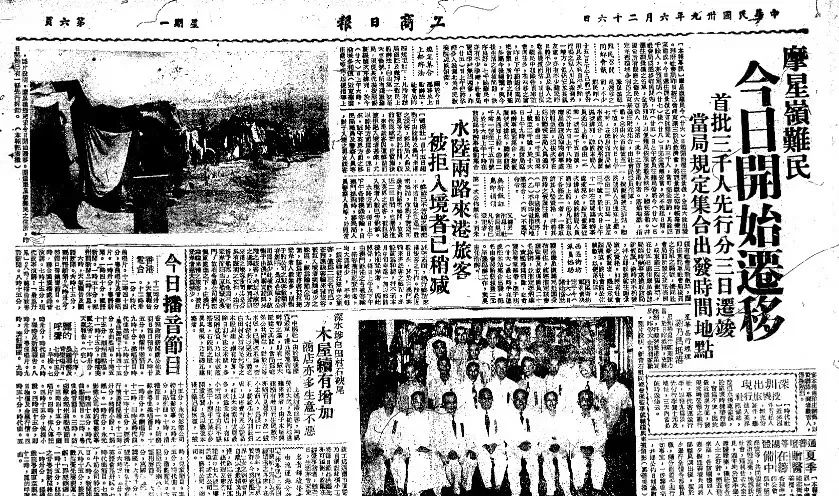

在1949年国共内战国民党战败后,大批国民党退伍军人、眷属及支持者逃往英国治下的香港,当中部分是台湾国民政府当局无法接济而被迫留港,并获港府安置于坚尼地城摩星岭北坡的公民村。然而,一批亲共学生在1950年6月18日端午节当日到公民村难民营一带跳秧歌舞,意图作出挑衅,最后双方发生衝突,流血收场,史称“秧歌舞事件”。港府为免夜长梦多,匆匆安排船隻于同月26日将8,000名难民分三批从摩星岭运往吊颈岭安置。

1950年6月26日的《华侨日报》,记录了港英政府分批把摩星岭约7,000名居民分批接载到调景岭的这段香港历史。(图片来源:公共图书馆旧报纸)

当时吊颈岭无电、无自来水、无对外交通,连平地都缺乏。岭上难民曾自嘲为“铁岭遗民”,铁岭就指光秃秃、寸草不生的山头,“遗民”就是他们的故乡家园落入共产党手中,又无法随大队撤退台湾,被遗落在荒山野岭。港英政府初时向难民提供一日两餐救济,作为在国民政府接收难民或难民自行融入香港社会前的折衷措施。

这批留落异地的难民亦认为调景岭只是暂居之地,待国军反攻大陆成功,即可回到故园,不再久留于香港,故他们自行捡拾草木搭棚暂时栖身。1962年超级台风温黛袭港,调景岭的草棚小屋在飓风之下数分钟就扫光了;加上台北国民政府多次发动反攻大陆的计划失败,居民因而作长久打算,在重建家园时就把屋建得坚固一点。但港英政府惊怕居民迟早把整个山头霸了去,于是将调景岭列为“徒置平房区”,由俗称“寮仔部”的寮屋管制组逐间登记,其后就不准再扩建;起初居民激烈抗议,认为这是逼迁的前奏。徙置事务处长莫理臣为安抚民心,遂以公开信承诺居民可在调景岭现有屋宇内永久居留。

调景岭营图书阅览室及调景岭全体居民反迫迁保权益委员会办事处

调景岭居民多为国民党背景的政军人员或家眷,每逢3月29日“青年节”或10月10日“双十节”,山上多处都挂满“青天白日满地红”旗,一些调景岭学校亦会放假,让学生参与庆典,成为调景岭的独特标记。图片摄于1996年。

自此,大部份难民滞留香港近半个世纪,在调景岭自成一国,居民一直效忠中华民国,未有完全融入香港社会。以往调景岭一直洋溢浓厚政治色彩,营后山岭曾刻上“蒋总统万岁”大型字样,而区内亦见不少国民政府常用标语(如“三民主义统一中国”、“庄敬自强”等),区内不少寮屋及平房外长年挂起“青天白日满地红”中华民国国旗;每逢中华民国双十节国庆,岭内居民均大事庆祝,岭上漫山旗海,区内学校更放假一天。

“吊颈岭”一名意义有欠吉利,港府社会局救济署署长李孑农提出以近音的“调景岭”取而代之,寓意“调整景况”。

调景岭的半自治状态

中华救助总会,原名中国大陆灾胞救济总会,简称救总,成立于1950年4月4日,为当时中华民国总统蒋中正以“以胞爱发扬民族精神,以救济团结反共力量”为宗旨,反共复国理念下的一个组织。其业务受中华民国内政部监督指导并接受中华民国政府委托,以人道主义为出发点,专门办理救济中国大陆流亡人士之救济活动,包括募款、空飘、接运及安置因中国共产党暴政而流落海外的大陆人士等。救总在第二次世界大战后50年间相当活跃。

1946年,中国大陆爆发国共内战,当共产党在战争后期已经稳操胜券时,大批右派人士、国民党士兵以及其亲属逃难到香港。根据1950年的港督柏立基撰写给殖民地事务大臣的报告中表示,由内地移迁移到调景岭的难民达到12,000名。由台湾国民党成立的中国大陆灾胞救济总会(简称救总),旨在救济从中国大陆逃抵香港难胞,所以救总便积极管理调景岭的工作。当时从中国大陆逃难到调景岭的国民党士兵和家属会按照饭票名册接受代米金,大口的每人每月可以得到十六元,小口的则会得到十元 ,同时救总每年也会拨出资金来修建居民的房屋、水库、道路,以及改善调景岭的公共设施,形成调景岭难民营,并且组成了难民自治办公室(1959年因担心政治敏感,改名为为港九各界救济调景岭难民委员会驻营服务处)。

难民自治办公室是仿照中华民国国民政府的保甲制度,一个调景岭难民营等于一个县中的一区,营中之区又等同一个乡镇,其下的保、甲、户则大致略同。虽然办公室称自己为“自治”组织,但是它表明其设立是“在不违背港府之政令与法例下,谋求营内难民之公共安宁,便利推动福利与救济事务为宗旨”,避免引起香港政府的猜忌,所以受到难民自治办公室管理的调景岭居民仍然可以自由出入港九地区。另外,难民自治办公室又设立工作队,负责地方的建设、卫生、防火等工作 ,包括山区卫生队、工程队、模范工作队、卸柴工作队、自治纠察队、茶水组、劈柴组、服务组和水源组。

而香港政府有见及此,便对调景岭採取放任政策,逐渐成为香港的一个独特的半自治景象,平常的居民都会逢中华民国的节庆日,例如双十节和蒋中正的纪念日等节日,便会挂起青天白日旗,搭建牌楼及及升旗礼。

教育政策与台湾政权的联系

政府对于刚建立的调景岭营,仍然会提供一定的援助,但是无论是设施配套、教职人员都是由调景岭的居民和台湾政府负责,香港政府并不太大地参与。甚至到了1955年,由国民党成立的救总直接由政府接办调景岭营儿童学校,改名为调景岭中学,救总会则按月汇拨经费,并且成立董事局,直接向台湾教育部立案负责,而香港政府完全不理会调景岭教育发展。随著救总与其他宗教团体的参与,五十年代中后期,在二、三万人的社区内,各级的学校已经有大约十间,包括中学四间(信义中学、逸仙中学、调景岭中学、呜远中学);小学四间(圣约翰小学、观音小学、宣道小学、德风小学);幼稚园一间(基督教儿童福利会幼稚园)。

景岭书院(英语:King Ling College)位于香港将军澳林盛路一号,为景岭教育文化基金会(King Ling Foundation for Education and Culture)于1994年创办之政府津贴中学,属男女校。创办人为人人书局创办人、九龙乐善堂1992年度主席余鉴明先生。前身为隶属中华民国政府侨务委员会及注册于中华民国教育部的香港调景岭中学。目的在于为学生提供优质教育,为社会培育人才。校训为“勤、毅、诚、朴”,培养学生“勤恳、坚毅、诚实、纯朴”的美德。景岭书院现于全港512所中学中排名前100内,属西贡区校网第一派位组别(“BAND 1”)中学,以英语为主要教学语言。

天主教鸣远中学(英语:Catholic Ming Yuen Secondary School)是一所历史悠久,位于香港将军澳坑口厚德邨的津贴中学。此校前身为调景岭天主堂义务学校、调景岭天主堂私立鸣远学校、香港调景岭鸣远中学、私立受助非牟利鸣远中学,于1950年创立,1993年因调景岭平房区清拆而迁入现址。

其中有不少学校都是基督宗教的团体所建立,例如呜远中学便是由天主堂的曹立珊主持,而且校址更邻近天主堂的教堂,据学校早期一位教师张师姜德明表示,不论是校长、老师和工友都是义务奉献,并且自带饭票。除了信仰的教导外,调景岭的学校充满政治色彩,当时大多学校都有早祷和升旗(中华民国国旗),每天学校老师都会带著学生唱两首歌曲,一首是教会的“彼此相爱”,歌颁上帝爱世人的美好福音;另外一首歌曲便是“反攻大陆”,要学生继承反共的志愿,当时救总每年资助每一间学校三千元,并且会推荐成绩优异的学生到台湾入读高等学校,因此调景岭的教育系统渐见规模。著名的影星周润发、陈玉莲和温碧霞都曾经入读过这些传统国民党学校,周润发更忆述当年小学每天都要颁唱国民党的歌曲。

1951年一所学校校庆

调景岭正式纳入香港政府管治

后来随著人口增长,香港政府担心国民党的势力会影响香港的社会秩序,于是在1961年发表公告,宣佈把调景岭改为徙置平房区,由徙置事务处管理,并且设立“调景岭徙置平房区办事处”,加强对调景岭的治安管理,但是香港政府承诺不会拆除任何的房屋,也不会骚扰当地居民的生活,所以调景岭仍然保持原有的面貌。直至香港主权移交临近,香港政府以发展将军澳新市镇为由,在1995年宣布清拆调景岭寮屋区,使当地的大部分居民迁入将军澳的厚德邨德安楼及德裕楼,才彻底改变调景岭的环境,往日遍佈青天白日旗的状况不复再现。

在1961年港英政府接管调景岭、将该地变为徙置区之前,居民一直过着缺水缺电的生活,但有当时的居民忆述:“调景岭实是当时唯一的生机,也是仅存的抉择,算得上是一种大福。”图片摄于1963年。

迁拆寮屋成都市

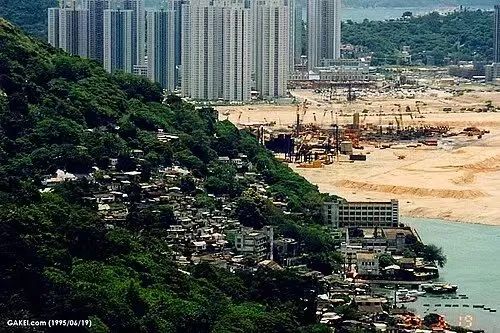

1995年清拆前的调景岭(远处为已落成的将军澳新市镇(已包括坑口一带颂明苑及安宁花园)及仍在填海中的将军澳市中心)

1982年,港府宣布在将军澳湾填海建设新市镇,调景岭划入新市镇发展范围;加上1984年《中英联合声明》签订,由共产党专政的中华人民共和国政权铁定1997年接管香港,一度被中共标籤为“国民党残渣馀孽的统治区”的调景岭寮屋区注定难逃消失的命运;1988年5月港府批准将军澳第三期发展计画,调景岭亦纳入其中。

政府于1989年11月在立法局会议上公布,由于须在港口、新机场及相应发展的新市镇作重大投资,将军澳第三期发展计划将会延后;由于该项发展计划部分与调景岭公营房屋发展有关,房屋委员会研究可否接手处理调景岭发展计划。其后房委会于11月16日原则上通过承担发展调景岭土地平整费用及有关基建成本,政府与房委会再作磋商后,于1990年6月接纳由房委会接手处理调景岭发展计划,房委会须就发展计划承担清拆工作、土地平整、敷设公用设施、相关基建工程及重置社区设施的建设成本,并于1992年拨款六亿七千七百万元,进行发展所需工程。

当局于1991年公布清拆调景岭安排,工程本来预期在1993年开始,使该区第一期公屋建设不迟于2001年3月完成。可是,居民强烈反对有关发展计划,对当局于1992年12月公布按一般寮屋清拆计算赔偿金大表不满,又以1962年莫理臣“可永久居留”的承诺与政府对簿公堂。结果政府败诉,须与居民商讨赔偿安排,当局先后于1994年及1995年两次提高补偿金额。经过各方多轮磋商,一些法律争议、赔偿金额与安置问题最后得以圆满解决,大部分居民迁居坑口厚德邨德裕楼、德安楼,或明德邨明觉楼及明道楼,约200名居民迁至筲箕湾居屋东熹苑,其馀6,500名居民则散落在全港各区公屋及中转房屋单位。

港府在1995年4月4日宣布清拆调景岭平房区,并于1996年4月至7月展开搬迁行动,在清拆当日房屋署职员遇上少数示威者极力反对,其中一名示威者更从调景岭中学高处飞身跃下,弄伤一名在场维持秩序的警员,这件事亦成为翌日全港报章的头条新闻。

在调景岭出生的居民刘建国,1996年7月拒绝迁出调景岭,由约3米高的屋顶跃下,压伤一名警员,事后因阻差办公和殴打罪,被罚款3,000元。(图片来源:Getty)

调景岭迁置行动,最后在1996年8月29日完成,有46年历史的调景岭平房区,自此可谓告一段落,以往“小台湾”一切遗迹经已消失殆尽,只馀下1999年改作普贤佛院的调景岭警署仍然屹立山上,见证调景岭的沧桑。

港英政府行政局在1982年,批准把将军澳发展成香港第7个新市镇。图片摄于1988年。昔日的调景岭平房,如今已变成将军澳港铁站、彩明苑、健明邨、善明邨及都会駅一带。(图片来源:土木工程拓展处)

今日调景岭历史遗迹

旧调景岭警署,座落茅湖山的旧调景岭警署建于六十年代,当时调景岭收容了大批滞留香港、没法前往台湾的国民党难民。为了管治,港府在山坡、能俯瞰调景岭平房徒置区之处设置警署,期望收震慑及维持治安之效。八十年代,将军澳迈向发展成新市镇,加上九七回归,港府大举清拆调景岭,移山填海,青天白日满地红旗海、山坡上错落有致的民居、家庭式小厂房等生活及历史痕迹均化作烟尘,面目全非。今天你在调景岭几乎没法再看到任何与这段岁月有关的建筑,唯独这警署依旧屹立山坡上。政府曾经把停用的警署租予普贤佛院,目前警署及旁边的前警员宿舍正进行活化工程,未来将变成历史文物馆“将军澳风物汛”及旅舍“灵风雅舍”。

灵实礼拜堂,1949年国共内战后,一批国民党军政人员及家眷滞留香港,五十年代,港府把这批难民由摩星岭安置至调景岭。彼时的调景岭偏僻荒芜,加上肺病肆虐,生活极为艰苦。有批来华传道的外籍宣教士在这里建立救援组织,包括成立肺病疗养院,亦即基督教灵实协会及灵实医院前身。灵实医院附近有座礼拜堂,伫立山坡上,建于六十年代,宣教士在这里带领病人祈祷崇拜,透过信仰给力。据说,全盛时期,调景岭有九成人信奉天主教或基督教。堂内陈设朴素整洁,并有一些灵实历史图片。